突然ですが、自宅の冷蔵庫が壊れました。

無くちゃマズいもんだから急遽、買いに行きました。

ある程度は覚悟はしていましたが、ま~~~ピンキリ。

やっぱり、あ、コレいいな~~ ってヤツは20~30万しますね。

自分でココで書いていますが、イイ物は安くはできない。

ってんで、定価247,000円のを買いました。

リサイクル料と設置費と壊れた冷蔵庫の回収費と税金とコミコミで

190,000円にしてもらいました。

ま、ありがたいんですが、家電の適正価格って・・・・・・。

ところで。

練習すればそれ相応に上手くなるんですがそこはCircuitConceptです。

もっと理論的にそして工学的にランクアップを目指して時間的にもコスト的にも

お得意様にとって効率良く上の運転技術のステージに上がって下さるには

どうすれば良いのかを考え出さなくてはなりません。

そのために、もっと踏み抜けるコントロールし易い車両作りが肝要です。

一つの部品を作るのに、

仮説

↓

試作

↓

検証

↓

仕様変更

↓

再検証

↓

複数のお得意様で第3者検証

↓

製品化

これだけの段階を踏むことが多いです。

ここをもっと速く駆け抜けることが次の課題です。

そのための工学的な見地としてリアのピロアームを熟成させています。

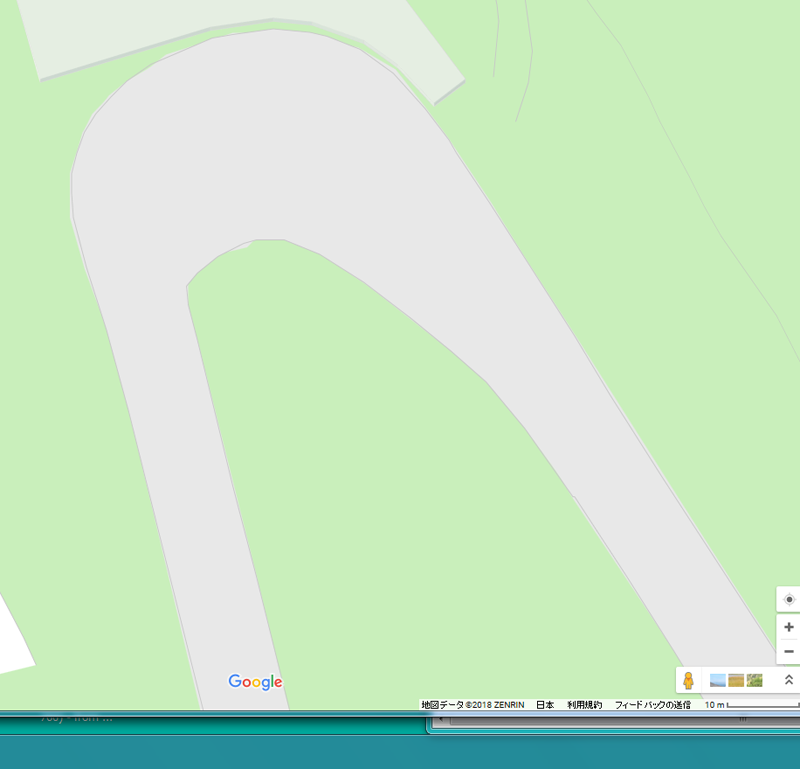

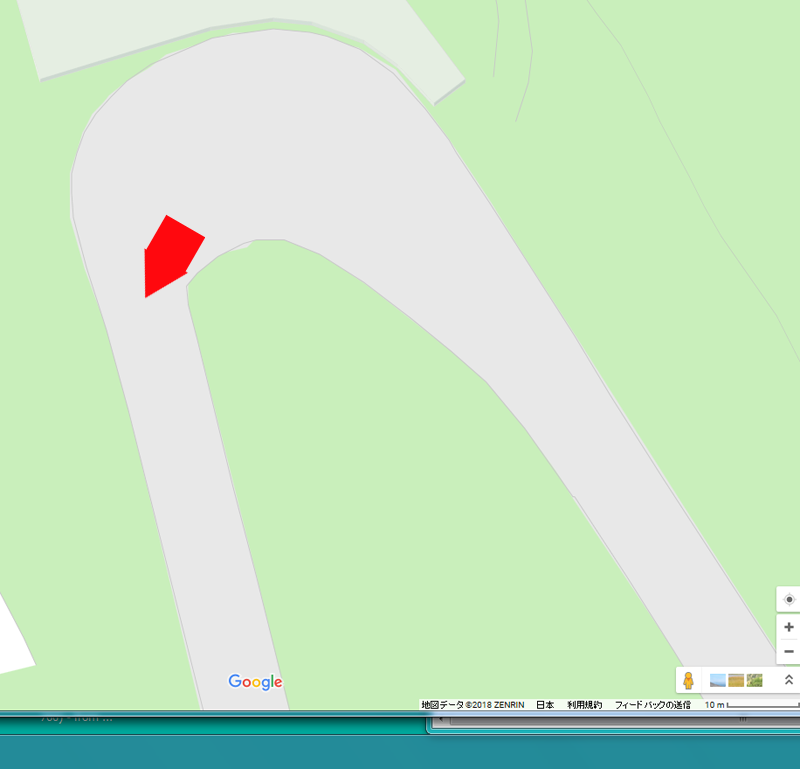

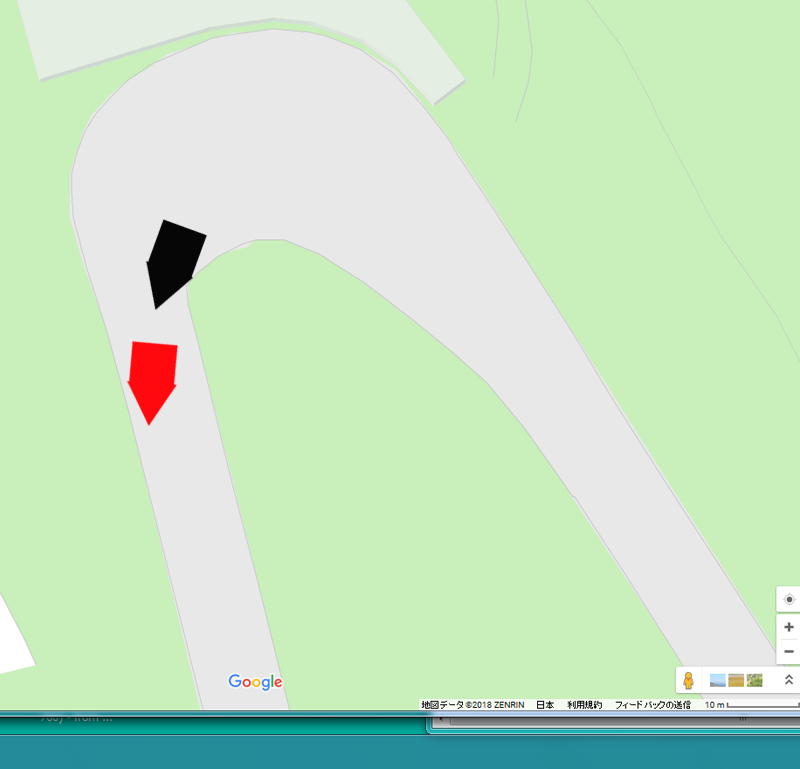

リアのピロアームをテストしていてあることに気が付きました。

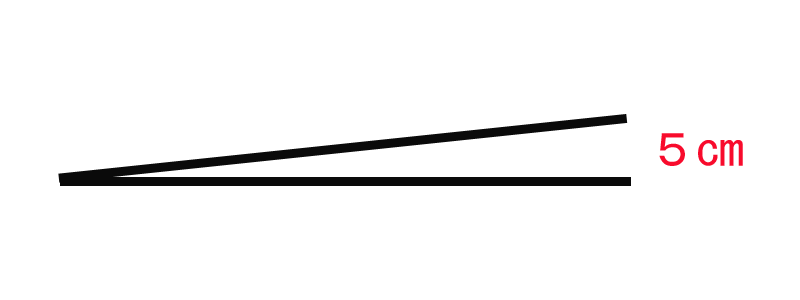

ゴムをピロ化したことによってアンダーになりました。

リアが以前よりも粘るようになった正常進化なんですが、それ相応に

セットを変えてあげる必要があります。

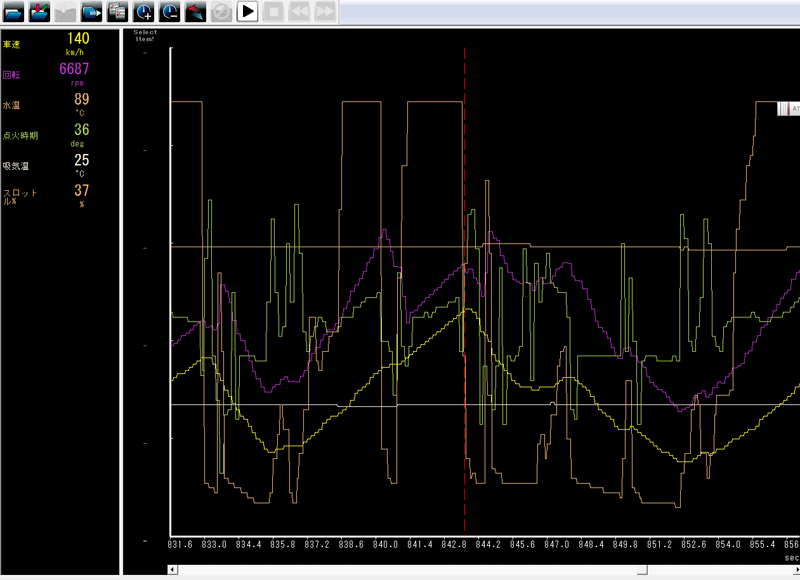

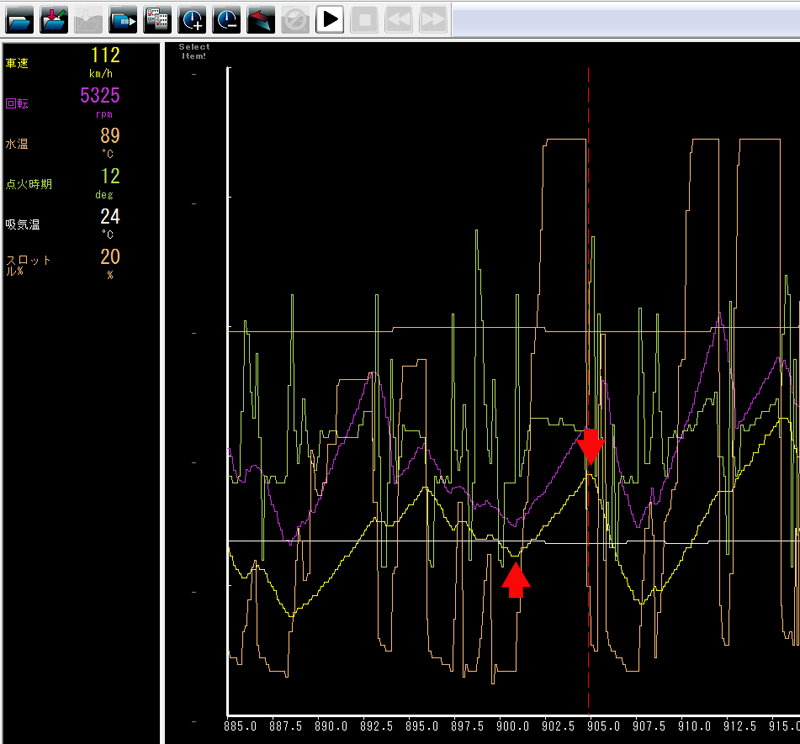

感覚だけではなく、データに裏付けられた実証が必要です。

ボトムスピードと脱出スピードとその時のアクセル開度、そして最終前の

スピードの伸びを丁寧に一つずつ検証してデータ化していきます。

この製品効きますよ

って書くのはカンタンです。

どう効くのか?

その結果、得るモノは何なのか?

失うモノは?

そこを明確にキチンと情報発信をする使命感は弊社には強くあります。